2014年08月20日

祈り、祭り、地域

シニグとは、豊作を神に感謝し、今後の豊作も祈願する祭りですが、女性たちが祝詞を口にしながら舞いを奉納しますが、厳かで清らかな雰囲気が漂っていました。

具志堅のシニグも1度は途絶えたものを復活させましたが、地域で継がれている祭りは、決して派手さはありませんが、祭りの原点のようなものが見えて却って新鮮で、観光資源ともなりうるでしょう。

また、今回のシニグには地元で長年住んでいる方も移住して間もない女性が参加するなど、住民同士をつなぐ点からも役に立っています。

観光や地域振興の鍵を握る祭りは沖縄の可能性そのものなのかもしれません。

各集落や各自治体で大事にしている祭りが沖縄全体でどれだけあるのか、既になくなってしまった祭りがどれだけあるのだろうか、興味があります。

リストらしいものはあるかもしれませんが、いかに活かしていくかという姿勢が沖縄にもっとあっていいでしょう。

Posted by 上里ただし at

21:29

│Comments(0)

2014年06月29日

夏が来た

以前から息子には「梅雨が明けたら海に行こうね」と言っていたので、その約束を果しに、読谷村のニライビーチに行ってまいりました。

家族3人で海に来たつもりが、家内はビーチ側のアリビラで優雅に読書、私と息子で海を満喫してきました。

ここの海、ハブクラゲよけのネット内での水泳も楽しいのですが、近くの岩場で小魚やカニなどを見つけて遊ぶのも楽しいです。さかな博士の息子は、見ず知らずの観光客に水中で見た魚の名前を教えてあげるなど得意げになっていました。

2時間半ほど、休憩をほとんどとらずに海で遊んだのでくたくた。子どもも大満足。

息子にとっては砂浜だけの海よりも、岩場やサンゴが育って魚が群れているような場所の方が好きなようですが、さすがにそんな浜を沖縄島で探すのは一苦労します。

「次は備瀬海岸に行こうね」と帰りの車の中でお願いされましたが、海洋博公園を過ぎて本部半島の先端までの往復3時間の距離に少し躊躇しております。

でも、長い夏の間には一度は連れていかなくては、と気合いを入れて臨みたいです。

Posted by 上里ただし at

22:44

│Comments(0)

2014年06月25日

慰霊の日の持つ力

息子の通う小学校では、朝の時間になぜか

「戦争を知らない子供たち」

が流れます。先日、授業参観に行ったときも、みんなで楽しそう歌っていましたが、あれは6月だからなのか未だに分かりません。

昨日、6月23日の慰霊の日は例年同様、雨は降らず、いい天気でした。

雨が降ると足下が悪くなって、ただでさえ外出を控えがちなお年寄りが式典に参加できなくなってしまうので、きっとお天道様が気配りをされたことでしょう。

昨日、式典会場にいましたが、初めて席につかず、会場の外で過ごしました。会場に入らなかった、入れなかった多くの県民が木陰でじっと進行を見守っていました。

会場外ではスピーカーの音が届かず、知事や首相の挨拶なんてほとんど聞こえないのに、式典に参加しているような静かな雰囲気が漂っていました。

県議会議員時代、議会のバスに同僚議員と乗り込み、終わるとまた同じバスに帰っており、式典にただ参加したというような状況が4年間ほど続きました。

ですから会場の外の様子や平和の礎周辺の状況は新聞やテレビの報道を通じてしか把握できませんでした。

ところが今年は会場外で式典に参加し、その後、中川民主党幹事長代行と平和祈念資料館、平和の礎と周ることによって、この日でしか感じられない戦争の重苦しさ、遺族の悲しさが伝わってきました。

何度も何度も訪れているのに、胸がしめつけられたのは、沖縄戦の悲惨さを伝えるその場の力とその日の意味があるからでしょう。

もう少し子どもが大きくなったとき、6月23日にこの場所に連れていくつもりです。

戦争の知らない大人でありますが、戦争そのものについて考える機会とそれを二度と起こさないという意識を私自身だけでなく、息子にも伝えていきたいです。

「戦争を知らない子供たち」

が流れます。先日、授業参観に行ったときも、みんなで楽しそう歌っていましたが、あれは6月だからなのか未だに分かりません。

昨日、6月23日の慰霊の日は例年同様、雨は降らず、いい天気でした。

雨が降ると足下が悪くなって、ただでさえ外出を控えがちなお年寄りが式典に参加できなくなってしまうので、きっとお天道様が気配りをされたことでしょう。

昨日、式典会場にいましたが、初めて席につかず、会場の外で過ごしました。会場に入らなかった、入れなかった多くの県民が木陰でじっと進行を見守っていました。

会場外ではスピーカーの音が届かず、知事や首相の挨拶なんてほとんど聞こえないのに、式典に参加しているような静かな雰囲気が漂っていました。

県議会議員時代、議会のバスに同僚議員と乗り込み、終わるとまた同じバスに帰っており、式典にただ参加したというような状況が4年間ほど続きました。

ですから会場の外の様子や平和の礎周辺の状況は新聞やテレビの報道を通じてしか把握できませんでした。

ところが今年は会場外で式典に参加し、その後、中川民主党幹事長代行と平和祈念資料館、平和の礎と周ることによって、この日でしか感じられない戦争の重苦しさ、遺族の悲しさが伝わってきました。

何度も何度も訪れているのに、胸がしめつけられたのは、沖縄戦の悲惨さを伝えるその場の力とその日の意味があるからでしょう。

もう少し子どもが大きくなったとき、6月23日にこの場所に連れていくつもりです。

戦争の知らない大人でありますが、戦争そのものについて考える機会とそれを二度と起こさないという意識を私自身だけでなく、息子にも伝えていきたいです。

Posted by 上里ただし at

00:37

│Comments(0)

2014年06月24日

6月24日の記事

今日は沖縄戦が組織的に終結されたとする慰霊の日。

この日は平和祈念公園で追悼式典が行われますが、式典会場外で参加しましたが、外からは会場の音はほとんど聞こえませんでした。

会場に入れない方も結構多く、そうした皆さんはただただ式典が終わるのを待っている様子でした。

いずれにせよ、会場外にいらっしゃる皆さんを含めた式典の一体感が欲しいですね。

この日は平和祈念公園で追悼式典が行われますが、式典会場外で参加しましたが、外からは会場の音はほとんど聞こえませんでした。

会場に入れない方も結構多く、そうした皆さんはただただ式典が終わるのを待っている様子でした。

いずれにせよ、会場外にいらっしゃる皆さんを含めた式典の一体感が欲しいですね。

Posted by 上里ただし at

00:26

│Comments(0)

2014年06月24日

残すべき沖縄の戦後建築

なかなか投稿する機会を作れずに滞っていましたが、これから私の活動について少しずつアップしていこうと思います。

今の県連事務所は国際通りから通りを二本ほど入った那覇市久茂地3丁目となります。

この界隈、戦後間もない頃に建てられたと思える二階建て木造住宅が今でも残っています。

沖縄中で目にする古民家の多くが一階平屋がほとんどですが、二階建ても戦前の辻や那覇の中心部で建てられていたようなので、伝統的建築とも言えるでしょう。

ただ、古民家と違って戦後の二階建ては当時の建築資材の関係からも老朽化が激しく、立て替えよりも取り壊しの運命をたどっているのもほとんどです。

先日、県連の斜め前にあった二階建て住宅も同様に取り壊され、棟続きであった住宅が今やポツンと残っているだけです。

那覇の街の景色が変わっていくようで淋しいですね。

こうした光景は年々続けられており、何年か前まで壷屋にあった二階建て旧デパート跡も取り壊されました。ずいぶん趣があって、残して欲しいと願っていましたが、残念ながら那覇市道拡張の折に取り壊されてしまいました。

木造住宅ではありませんが、那覇市には旧久茂地公民館のように保存すべきとの運動も盛んになりましたが、建築物をそのまま残すことは修繕や管理に費用がかさむという課題がクリアされず、結局、取り壊されてしまいました。

これら伝統的又は近代建築物として名高い作品は、取り壊す前に綿密な調査を行い、移築やジオラマなどで再現して残してみてもいいでしょう。

那覇市においてそれらの作業を行ったのかどうか分かりませんが、貴重な風景を残すという意味からも、過去の建築技法などを記録する上でも大事かと思うのですが、いかがでしょうか。

Posted by 上里ただし at

00:18

│Comments(0)

2013年12月17日

政治的判断は今でしょ

先ほどの報道ステーション。沖縄政策協議会の様子、知事の普天間飛行場の移設へのスタンス、そして精密検査のための入院を扱ったあと、古舘氏が、

「行政的な判断と政治的な判断、分けて考えられる、のではないでしょうか」

と締めくくっていましたが、「この人、防衛官僚なのかな?」と錯覚するくらい、埋め立て申請する側の考え方を代弁されていました。政治的な判断はあくまでも理想であり、それを掲げつつも、行政的には現実的に対応せよ、と言うのなら政治家はいらないし、知事を選挙で選ぶ必要はないでしょう。

それにしても、報道ステーションにしても特に本土メディアはとかく「年内の判断」を強調していますが、何で年内なのか説明して欲しいですねー。はっきり言って、年内に回答しなければならないというのは、何の法的な根拠はありますん。年内に答えを求めるのは、予算をちらつかせて承認を迫るやり方。こんなやり方がまかり通るのなら、この国は地方自治というのがかけ声倒れであることが露呈してしまいます。

知事は検査入院ですが、頑張って欲しいですね。

「行政的な判断と政治的な判断、分けて考えられる、のではないでしょうか」

と締めくくっていましたが、「この人、防衛官僚なのかな?」と錯覚するくらい、埋め立て申請する側の考え方を代弁されていました。政治的な判断はあくまでも理想であり、それを掲げつつも、行政的には現実的に対応せよ、と言うのなら政治家はいらないし、知事を選挙で選ぶ必要はないでしょう。

それにしても、報道ステーションにしても特に本土メディアはとかく「年内の判断」を強調していますが、何で年内なのか説明して欲しいですねー。はっきり言って、年内に回答しなければならないというのは、何の法的な根拠はありますん。年内に答えを求めるのは、予算をちらつかせて承認を迫るやり方。こんなやり方がまかり通るのなら、この国は地方自治というのがかけ声倒れであることが露呈してしまいます。

知事は検査入院ですが、頑張って欲しいですね。

Posted by 上里ただし at

23:50

│Comments(0)

2013年11月17日

同盟漂流を再び読む

来年の名護市長選挙を皮切りに沖縄の政治が熱くなるでしょう。その名護市長選に向けて、自民党副総裁が普天間飛行場の移設を県外へと県連公約を守ろうとする代議士に離党勧告をしたとか。そもそも沖縄県連が総選挙前に県連マニフェストで掲げ、総選挙でもそのことを訴えていたわけだから、「後から離党だ、と言われる筋合いではない」と言えばいいのにと、他党のお家事情でありながら、口を挟みたくなりますね。

さて、そもそも普天間飛行場の移設問題は、1995年9月に発生した米軍人による少女レイプ事件を機会に政治的なテーマとなり、翌年96年4月12日、橋本・モンデール(駐日大使)による共同会見によって、返還が発表された。その前後の日米の官僚が動く様を描いた「同盟漂流」を先ほど読み終えました。この本が出された97年に買って読みましたが、あの頃は移設問題をめぐって動いている最中なのでピンとはこなかったのですが、今読むとあの時期の動きとその背景がよく分かってきました。

特に18年前のあの事件前後での日米安保条約をめぐる日米の官僚の動きと現在の動きが全く同じです。興味深いのは、日本側の登場人物は鬼籍に入られたり、引退されたりしている方がほとんどなのに、米側には、いまだにニュースなどでも取り上げられる方がいらっしゃいます。最近でも共同通信の記事に、「辺野古がだめなら普天間は固定化だ」という発言をしていた方も、基地移設に関わる人物としてこの本には描かれています。

なぜ、これだけこの問題が長引いたのか?アメリカは普天間飛行場を本気になって辺野古に移設させようとしているのか?この本を読んでいても、アメリカが辺野古沖へ移設させるメリットが見出せない。特にメガフロートの話が出てくるのはとても興味深い。誰もがこの工法が確実な移設先だと技術的に断定できていないにもかかわらず、この案が急浮上する。それも橋本総理、ペリー国防長官が後押しをしていくのは、論理的に積み上げた議論ではないな、と考えてしまいます。

ただ、普天間飛行場移設が、この本に描かれている米軍再編の動きとどのようにリンクしているのか、とりわけアジア太平洋地域における海兵隊10万人構想の中でどのような位置づけをされるのかが私自身の中でストンと理解ができておりません。もう一回ほど読み込むか、上手く整理をした方がいいのかもしれません。それもなかなか難しそうですが、誰かやって下さる方、いらっしゃるでしょうか?

Posted by 上里ただし at

23:06

│Comments(0)

2013年09月11日

今は見えないけど、かたちにしたい首里城の価値-1

と気軽にたずねられることが多いのですが、「んー」とか「あー」とか言いながら何を答えようかと頭をひねりながら言葉を選んだりしています。

そうして選んで答える内容の一つに、「首里城を現代に甦らせる作業」をお話することがあります。少しかっこつけていうと「首里城ルネッサンスプロジェクト」です。

「え、何で?」とこれまた気軽に聞かれるのですが、なかなか説明するのが時間がかかってしまっています。詳しくはホームページを見てほしいとかブログの記事を見てほしいと言わないと1時間ほどかかる壮大なテーマであります。それにしても、私の話もかなりあっちこっちにそれてしまうので、時間がかかってしまうという反省もあることから、それならば、私の努力で簡潔にまとめなくっちゃ、と思い、重い腰をあげて、ブログに投稿してみました。

と言っても一気に投稿しようとしたら、かなりのボリュームになりそうなので、小分けにしてお届けいたします。

まず、誰もが分かることかもしれませんが、首里城はかつての琉球国王の居城であり、王国における政治・文化の中心地でした。1429年に第一尚氏の尚巴志王が三山を統一した頃から、1879年に琉球処分で、最後の国王、尚泰王が城を追われるまでの450年間、この地が琉球の中心でした。

王国の運営によって生まれた今なお引き継がれている琉球文化、貿易に代表される外交通商施策を現代で甦らせることができるならば、沖縄はかつての姿をとりもどせるのではないかというのは、私だけでなく多くの方に共有されている考え方だと思うのです。琉球イコール沖縄ではありませんが、それでも歴史的な体験を今なお記憶と記録に残されていますので、大海原に出て、大国との貿易、政治交渉をこなせる力を持てるというのが、私たちにとって希望であり、目標になるものでしょう。

そのことを私なりにつきつめれば、かつての琉球のことを考えるとその中心にあった首里城をよみがえらせることが、そこから生み出された文化、政治スタイルを現代にも生かし、沖縄の発展に活かせるきっかけになるのではないかということなのです。どうすれば現代に生かしていくのか、ということは後ほどお伝えをしますが、首里城への思いを抱く原点というのはこういう事にあるのです。

こうして首里城をいかにうまく活用するかと考えて、現在における管理を見ていると、その所有者が複雑に分かれており、その管理方針や目標が必ずしも統一されていないように感じられました。特に、首里城正殿を含む国営部分については、県民がなかなな利用できない状況になっていることが分かりました。ならば、と思い、民主党政権時代に、首里城の国営部分を県へ移管することを提案し、そのことで昨年5月15日の復帰40周年記念式典において、野田総理(当時)から平成30年を目途に県に移管させることになりました。

この移管が実現できれば首里城のほとんどを沖縄県が管理することになり、首里城の活用に反映されるでしょう。ですから、それまでに活用のあり方を決めなくてはならないと一人勝手に焦っておりまして、その運営の全貌をまとめてみようと考えております。

その際、問題となっている箇所を取り上げ、そこから整備の手法を提起してみようと思います。

まず、そのためにも円鑑池から取り上げみようと思っています。

(写真:円鑑池の中之島にある弁財天堂。とても美しい姿をしています。)

Posted by 上里ただし at

11:35

│Comments(0)

2013年05月18日

休日は図書館で

これまで市民生活における図書館が大事な場所だと訴え、その機能の充実に取り組んできました。

そのことは今でも続けたいと思うのですが、子どもとぶらりと来ることによって、その空間の作り方の工夫が気になります。

今、那覇市立ほしぞら図書館に来ていますが、ここは地域性なのか子どもの姿をあまりみかけません。そのせいなのかどうか分かりませんが、子どもが寛いで本を楽しむ空間が不足しているような印象があります。2時間前に行った首里図書館はもう少しくつろぎ空間があったのですが・・・。

県議会議員のときには県立図書館のあり方を提起していましたが、市民にとってぶらりと立ち寄れる図書館は市立図書館でここの充実度合いが生活の充実度合いと重なるような気がしてならない。

今夏の那覇市議選で図書館政策に力を入れる方がいるのでしょうか?

市議会での論戦によって、快適さやサービス向上が図れることを期待しております。

Posted by 上里ただし at

15:00

│Comments(0)

2013年04月28日

伊江島の女神様

誰も歩く人なんていない一本道をてくてくと歩いていましたが、突き当たりすら見当たりません。タクシーに乗りなさいという島の人の優しいアドバイスを聞かずに意地を張った罰が当たったと反省して歩いていましたが、日が暮れそうなのが少し不安です。それでも歩くしかないと覚悟を決めて歩いていたら白いバンが横に停まり、「連れていくよー」とおばちゃんが声をかけてくれました。女神様と言うと大げさかもしれませんが、よく言われる捨てる神あればの後の拾う神様のようでした。

これが夏だったら確実に熱中症でしたね。とにかく島に言ったら島の人の言うことを聞くべきですね。

Posted by 上里ただし at

18:39

│Comments(0)

2013年04月28日

伊江島へ

ゴールデンウィーク前半戦は仕事が目一杯入ってしまいました。息子よ、ごめん!

Posted by 上里ただし at

16:52

│Comments(0)

2013年04月27日

懐かしいヤンバル

それに奄美大島の景色ともよく似てますね。特に琉球松の山並みと山の植生は同じ地域なんだと感じさせてくれますね。

Posted by 上里ただし at

10:09

│Comments(0)

2013年04月23日

ある内閣府政務官の発言

今朝の琉球新報記事に、「普天間で今日明日、何が起こるか分からない。これ以上決断を先延ばしにすることは宜野湾市民を危険にさらすことになる」との内閣府政務官の発言が取り上げられておりました。普天間飛行場の危険性除去のためには辺野古しかないという論理をふりかざす政府関係者の典型的な発言です。「普天間が今日明日、何が起こるか分からない」という危機感があるならば、普天間を今日明日、閉鎖するか訓練をどこかに移転するのが現実的な対応ではないでしょうか。しかも、先の日米合意で移転には10年以上かかるということは、、宜野湾市民の危険を10年以上さらすという事態に政府の責任を感じていないことがよく分かります。

沖縄のことをよく理解していない人が発言するならば、無知を理由に批判もできるが、沖縄に長年住んで、普天間移設に関して「熟知」している方がこのような発言を繰り出すのは信じられません。さらに、自らの選挙で「県外」と主張し、先の衆院選の自民党県連公約にも盛り込んだ責任のかけらも見えません。怒りがふつふつと湧くよりも、あきれてしまいます。でも、あきれるだけでいいのだろうかと思うので、私も何らかのアクションをとってみようと思います。

沖縄のことをよく理解していない人が発言するならば、無知を理由に批判もできるが、沖縄に長年住んで、普天間移設に関して「熟知」している方がこのような発言を繰り出すのは信じられません。さらに、自らの選挙で「県外」と主張し、先の衆院選の自民党県連公約にも盛り込んだ責任のかけらも見えません。怒りがふつふつと湧くよりも、あきれてしまいます。でも、あきれるだけでいいのだろうかと思うので、私も何らかのアクションをとってみようと思います。

Posted by 上里ただし at

10:28

│Comments(0)

2013年04月11日

座間味視察終了

先ほど、16時阿嘉島発座間味経由那覇行きの高速船に乗り込みました。

座間味村の皆さんには急な訪問でありましたが、対応いただきありがとうございました。おかげでいい視察が出来ました。今回訪れた島は、座間味島、阿嘉島、慶良間島、外地島(無人島)、そして安慶名敷島(無人島)でした。

この美しい海が人類共有の財産として、維持できるよう私も頑張ります。

Posted by 上里ただし at

16:57

│Comments(0)

2013年04月11日

地球からのプレゼント

座間味島の向かいにあるアゲナシク島という無人島から見た風景です。地球から人類へのプレゼント。そう思えるような息を飲むほどの景色です。

Posted by 上里ただし at

13:42

│Comments(0)

2013年04月11日

世界一美しい海

Posted by 上里ただし at

11:18

│Comments(0)

2013年04月11日

子どもが楽しむ議会へ

「議会で傍聴する人がいれば議会で居眠りする人が減る」「だから生徒を、修学旅行や社会見学の機会を作って議会へ連れて行こう」と今夜の懇親会席上で知人が熱く訴えておりました。議員の言動をチェックするにはその通りではありますが、議員の居眠りを防ぐだけに子どもを議会へつれていくのは少しかわいそうです。

実際に定例会毎に何校か本会議を傍聴していますが、事前に準備していた質問を読み上げ、これまた事前に書いていた文章を読んで答弁として返事を子どもたちが見ていて「おもしろい」と言えるのかどうか疑問です。

子どもたちが見ていて「へぇー」と思うような、じいっと聞いてしまうくらいの実のある議論のやり取りが県議会には必要でしょう。

実際に定例会毎に何校か本会議を傍聴していますが、事前に準備していた質問を読み上げ、これまた事前に書いていた文章を読んで答弁として返事を子どもたちが見ていて「おもしろい」と言えるのかどうか疑問です。

子どもたちが見ていて「へぇー」と思うような、じいっと聞いてしまうくらいの実のある議論のやり取りが県議会には必要でしょう。

Posted by 上里ただし at

09:16

│Comments(0)

2013年04月09日

今日から一年生

今日から一年生。子どもの成長が楽しみです。

Posted by 上里ただし at

23:28

│Comments(0)

2013年04月09日

夢をかなえる場所

今日は母校開邦高校の入学式でした。

新入生代表の挨拶の、「夢をかなえる場所として選んだ」というフレーズに自分自身感動しました。

新入生にとっては、夢をかなえる場所である母校を卒業として、私にとって、今、立っている場所はどこなのか、考えさせられました。

新入生代表の挨拶の、「夢をかなえる場所として選んだ」というフレーズに自分自身感動しました。

新入生にとっては、夢をかなえる場所である母校を卒業として、私にとって、今、立っている場所はどこなのか、考えさせられました。

Posted by 上里ただし at

00:05

│Comments(0)

2013年04月02日

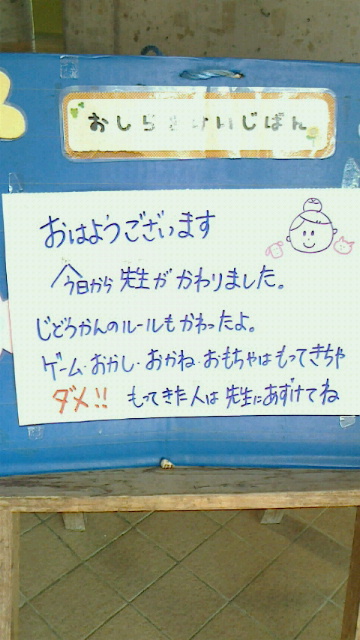

子どもにいい児童館

那覇市立大名児童館もそうした施設で、新たに指定管理者を迎え、館運営にも管理者の個性が出ていて、特色ある館運営に期待が持てそうです。

例えば子どもたちが使うおもちゃに対する考え方も従来のものから変化が出てきております。

具体的に上げると、これまでのプラスチックのおもちゃを置いていましたが、子どもの健康にもいい木のおもちゃに変えました。

私が県議会で重要性を訴えていた木育の考え方を持った管理者であることが分かります。

今日児童館を訪ねてみると、大人から見ると木の端くれのような積木に夢中になっている子どもを見かけました。子どもは遊びの天才だ、と感じさせてくれ、その子どもたちを育む環境を作ってくれることが期待できそうです。

Posted by 上里ただし at

13:40

│Comments(0)