› ビシッと県政改革! › しまくとぅば展

› ビシッと県政改革! › しまくとぅば展2008年10月07日

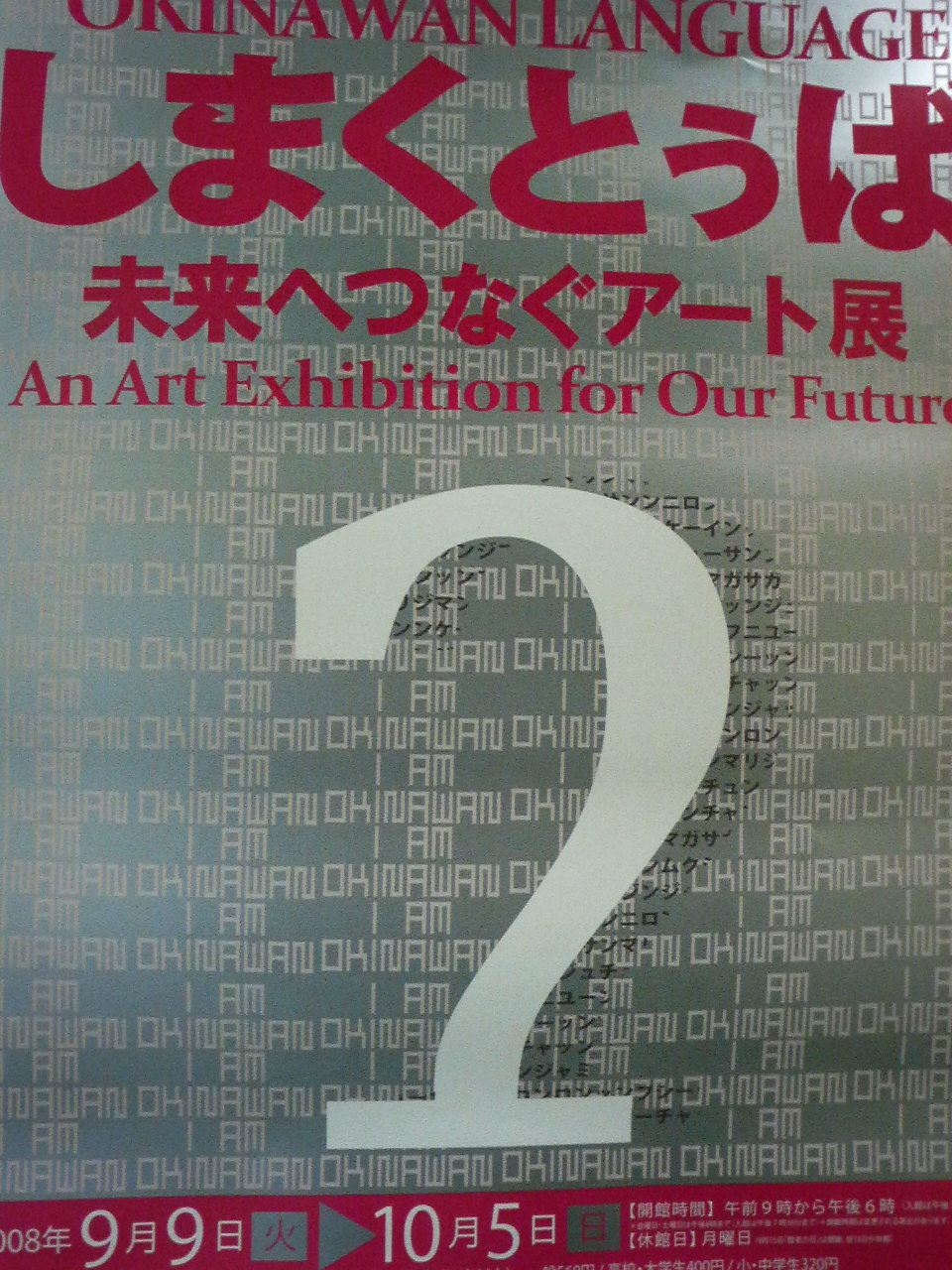

しまくとぅば展

地域の言葉が醸し出す雰囲気は、それを日本語に直すとなんとも味気なくなります。

「しまくとぅば」

もその代表で、一言で説明すると「沖縄の方言」「沖縄の言葉」ということなのでしょうか。

昨年の2月議会で「しまくとぅばの日に関する条例」を制定したのにちなんで、県立博物館で行われた「しまくとぅば 未来へつなぐアート展」の共催に沖縄県議会が名を連ねました。

その最終日の前日に家族で県立博物館・美術館に出かけました。

大人1名700円。ちょっと高いではないか。

県議会9月定例会一般質問で、ある議員が

「あまりおすすめできないが・・・」

と発言しているのを思い出して、入るのをためらいましたが、やっぱり共催という立場なので一見の価値ありと思い入場しました。

大人2名で1400円。

見ての感想は、

「がっかり」

の一言です。

作品事態の質という問題ではなく、その出展数からすれば700円は高すぎます。

というのも展示物があまりにも少なかったです。

それでもその観覧料を高く設定するのは何か理由があるはずですが、どのような背景なのか全く理解できません。

しまくとぅばとアートの関連性ではあるものの、沖縄戦をしまくとぅばで語る姿をアートとして売るのは無理があるのではないでしょうか。沖縄戦を記録するということそれ自体は戦争の歴史的記録になりますし、それをしまくとぅばで表現するのは、言語的かつ民俗学的な記録にはそれは評価できるものです。

ただ、これがアートなのかといわれればそれは別ではないかと思うのです。それも展示の真っ先にそれを持ってくること自体の感性が私には理解できませんでした。

その中でも大山健治さんの

「テーミのユー」(蛍の世)という作品は沖縄の祭祀の音楽をテープで流し、その音程に沿って暗闇の中、地面に突っ立てたペンライトが光る作品などは、現代アートの作品として評価できるでしょう。

また、儀間朝龍さんの

「アイデンティティー」という作品は、「I AM OKINAWAN」「I AM NOT OKINAWAN」という字が描かれたTシャツを来た人物の写真を展示されていましたが、言葉とアイデンティーをつなげる表現は理解できました。ただ、それがなぜ英語だったのでしょうか。

あとしまくとぅばのカルタ、ショートストーリーの映像、オブジェなど見ていて楽しかったですが、あまりにも展示量が少なすぎます。

はじめての試みで、あるテーマを元にアーティストに作品を仕上げてもらうという仕掛け作りはこれからも続けていただきたいのですが、だからこそその一番目に持ってきた沖縄戦をしまくとぅばで語るという展示はそのコンセプトから大きく逸れているもので違和感を感じました。

こうした批評というのは誰が受け止めてくれるのか分かりませんが、美術館運営の在り方に少し疑問を感じた作品展でした。

Posted by 上里ただし at 17:35│Comments(0)